マスクRCT(ランダム化比較試験)の難しさ

そもそも何故RCTが必要になるのか

- 後からアンケート調査する「症例対照研究」はバイアスが入り込み易い

- 例) 肥満の発生は筋トレ不足が原因? つい過大申告してしまう可能性

- 集団に分け未来に向かう調査の「コホート研究」でも交絡因子排除できず

- 例) 肥満は筋トレ不足が原因? 筋トレする人はジャグリングもしていてこちらが肥満を防ぐ真の要因

まず RCT とは Randamized Controlled Trials (ランダム化比較試験)の略です。そもそ RCT を何故行う必要があるのかということから解説し、次にマスクRCTが難しいことを解説します。

RCT より二段階低い研究手法として Case Control Studies (症例対照研究)があります。例えば肥満になった人がどのような生活をしていたかを調べ、肥満になっていない人とどのような違いがあったかを見付け原因を探ろうとするものです。過去に遡って調べるので、後向き研究と呼ばれます。

筋トレが原因かどうかを調べるには、患者に筋トレの有無や頻度を訊く必要があります。しかし訊いても過去の記憶なので間違っているかもしれないし、医者に運動嫌いであることを知られなくて過大申告することことも考えられます。このようなバイアス、報告バイアスが避けられません。

また肥満になった筋トレ愛好家、筋トレ非愛好家、肥満になってない筋トレ愛好家、筋トレ非愛好家を、現実の比率に近くなるように集めないといけませんが、それだけでも難しいのです。肥満で何らかの症状がある人は病院に来てますが、なってない人は病院には来ないのですから。

症例対称研究よりもエビデンスレベルが高い研究が Cohort Studies (コホート研究) です。アンケートを実施し、筋トレ愛好家、筋トレ非愛好家との集団に分け、何十年もかけてそれぞれの集団の中での肥満の発生率を調べるというものです。未来に向かう研究なので前向き研究と呼ばれます。(後向きのコホート研究もありますが説明は省略します) しかしこれでも、筋トレ愛好家に肥満が多いという結果が出ても、実は筋トレ愛好家はジャグリング愛好家が多く、ジャグリングこそが肥満を防ぐ真の原因という可能性が残ります。これを交絡因子と呼びます。

なお筋トレもジャグリングも筆者の趣味なので例としてこの二つを出しただけで、それ以上特別な意味は無いことにご留意下さい。

新薬や新ワクチンの RCT

- 集団をランダムに二つの群に分ける

- ランダムに割付けることでバイアスの入る余地を減らす

- 交絡因子も二つの群に均等に振分けられることが期待

バイアスと交絡因子を排除する実験として RCT があります。RCT では集団をランダム(無作為)に二つの群に分けます。上の例でいうと、被驗者を集めて、これから筋トレしてもらう群とそうでない群とにランダムに振分けます。ランダムに振分け未来に調査することでバイアスが入る余地が減らせます。また筋トレ群と非筋トレ群のどちらにも、元から筋トレ愛好家も非愛好家もジャグリング愛好家も非愛好も同様の比率で含まれ交絡因子を排除することが期待できます。他の要因についても同じです。そして何十年もかけて肥満の発生率を調べることになります。

新薬の治験の例なら、薬を飲んでもらう群と、薬だと称した偽薬を飲んでもらう群とに分けます。その際、被驗者には自分が飲むのが薬なのか偽薬なのか分らないようにします。更に薬を処方する医師にもどちらか分らないようにすることを二重盲検法と呼びます。

マスクのRCTは介入群に有利な結果が出やすい

- マスクRCTは着用群と非着用群への振分けが明白なオープンラベル試験

- 偽薬であっても効かない薬であってもプラセボ効果が期待、差が出にくい

- 薬・偽薬・マスク着用にだけはプラセボが期待でき、差が出やすい

- マスク非着用にだけプラセボが期待できない

前置きが長くなりましたが、RCT のエビデンスレベルが高いという説明が終りました。ようやくこれで新薬と違い、マスクのRCTは介入群に有利な結果が出やすいという説明ができます。

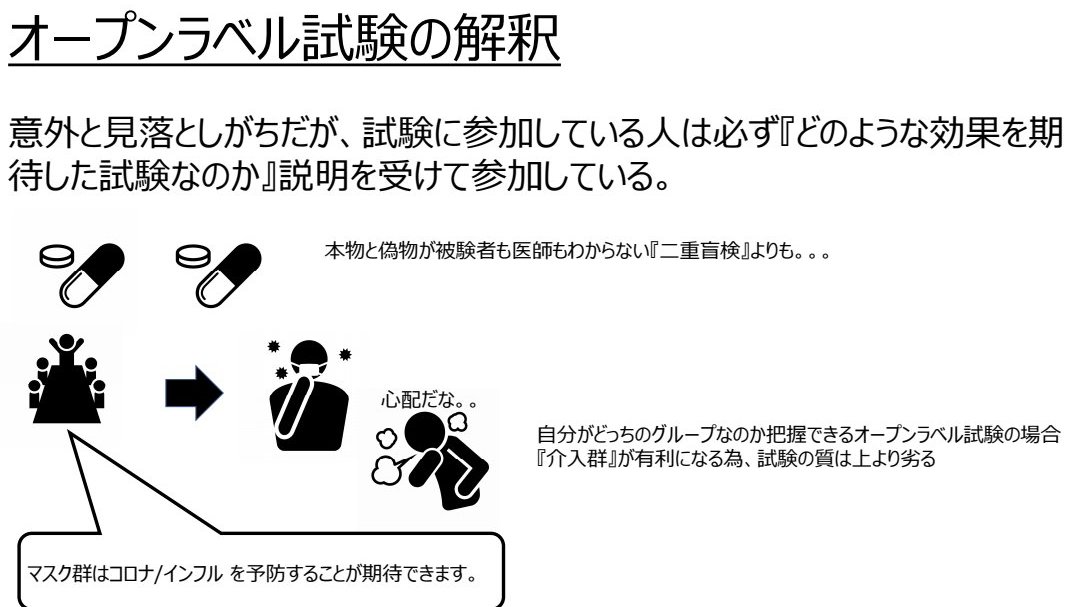

RCT では試験に参加する人達は「どのような効果を期待した試験なのか」説明を受けて参加しています。これがマスクのRCTの場合、マスク群はコロナやインフルを予防することを期待し試験だと知っています。そこまでは薬と偽薬を使うRCTと同じなのですが、マスクRCTの場合は自分がマスク着用群に振分けられたのか、非着用群に振分けられたのか分ってしまう、オープンラベル試験とならざるを得ません。偽マスクは作れませんから。

これが偽薬を使える薬の RCT とマスクRCTとの大きな違いです。偽薬であってもどんなに効かない薬であったとしてもプラセボ効果はあり得るので、マスクにもプラセボはあり得るのです。薬、偽薬、マスク着用にだけはプラセボが期待でき、マスク非着用にだけプラセボが期待できないということになります。

このこともマスク論文を解釈する上で念頭に入れるべきでしょう。